Alexandra Roussopoulos was born in Paris in 1969 and is of Swiss and Greek descent. Through painting, she explores the relationship among shape, color and space. Her work has always emphasized the importance of artistic dialogue and the connection with others. She regularly collaborates in art projects and has participated in numerous artist residencies in China, Algeria, Greece, Ireland, and Slovenia.

Alexandra has participated in the activities of the APDV art center in Paris, which brings artistic action to the heart of government subsidized housing areas. She has organized and curated several exhibitions, Water and Dreams at the Kamchatka gallery in 2007, Mauvais Genre in collaboration with Isabel Duperray at a Moroccan gallery in St Nazaire in 2009 and a cycle of nine exhibitions at the Galerie épisodique. Alexandra has exhibited in Switzerland (at Art and History Museum of Neuchâtel, Louis Moret Foundation and the Manoir in Martigny, davel 14 in Cully, Villa Bernasconi in Grand-Lancy, Ferme Asile in Sion, and LAC in Vevey), in France (at L’Art dans les Chapelles, la Cité Radieuse de Le Corbusier in Marseille, the apartment/studio of Le Corbusier in Paris, Marie-Victoire Poliakoff gallery, Stéphane Mortier gallery and Scrawitch/Julien Bézille gallery in Paris), China (at Pifo gallery and the Art gallery Lelege in Beijing, Shanghai Yard Art gallery, and National Wetland Museum in Hangzhou), New-York (Zürcher gallery) and in Athens (Nitra gallery and The Project gallery).

She was awarded the visual arts prize of the René Liechti Foundation in Switzerland in 2010 and the "November in Vitry" painting prize in 2002.

She regularly participates in workshops in France and abroad (in France, at La Hear, Mulhouse and ESBA Le Mans and in China, the Academy of Fine Arts of China and the University of Fine Arts in Hangzhou).

Alexandra Roussopoulos co-wrote, with Callisto Mc Nulty and Géronimo Roussopoulos, the film "Delphine and Carole" made in 2019 (Grand Prix de Genève, selection at the Berlinale Forum 2019, SFCC Prix Télévision du meilleur documentaire, Prix du Groupement National des Cinémas de Recherche, Prix du public FIFF, Étoile de la Scam 2019).

Chronology

Studied at Heatherley’s school of Art et Camberwell School of Art in London, then at the École Nationale Supérieure des Beaux-Arts in Paris.

1996-1999

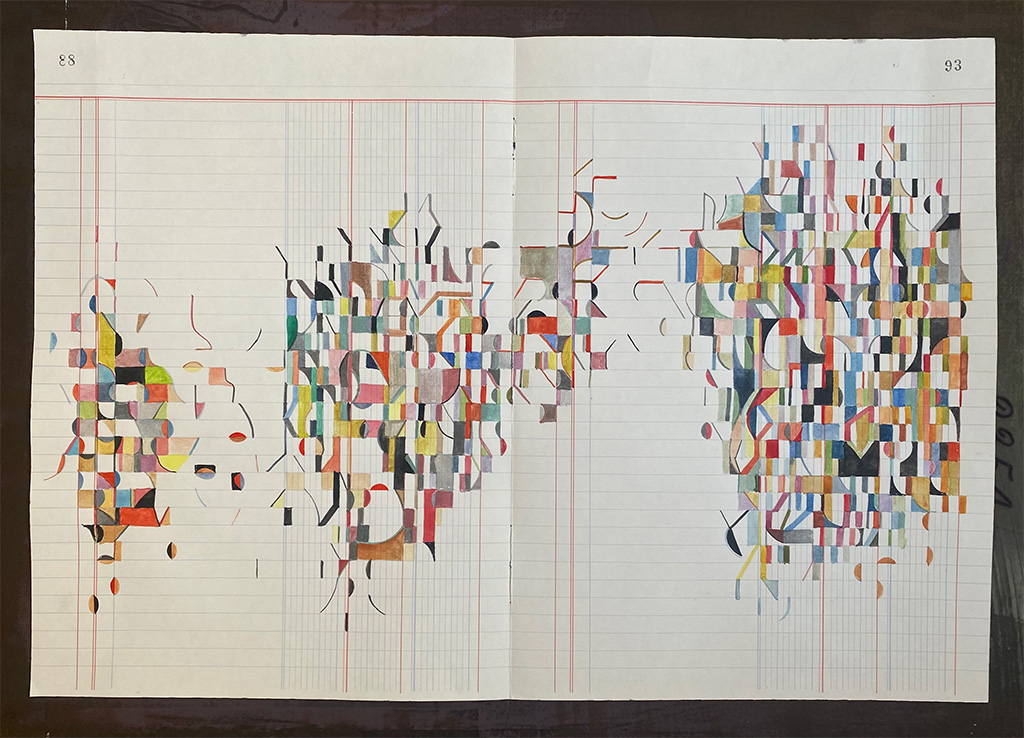

Three main series of paintings (red, green, blue), each of them creating a different universe for each colour. Research on colour and texture, with paint applied to paper laid out on canvas. Experiments around sketchbooks. First presentation of the work on the invitation of Jan Voss at the Julio Gonzalez gallery (Arcueil, France), as part of the event « Rencontres 96 ».

A decisive encounter with gallery owners Marie Cornette and Aldo Pajarin, leading to a first solo exhibition at the Cornette-Pajarin gallery (rue du Roi de Sicile, Paris) in 1998.

Group exhibition at the Studio de l’Image in Paris.

First exhibition abroad in 1999 at the Planque Gallery in Lausanne, Switzerland.

2000-2003

The work becomes more radical, with almost monochrome paintings and square formats. Use of fluorescent colours transforming the light that hits them.

Several collaborative projects with other artists: Joan Ayrton, Eric Bauer, Jean-Baptiste Farkas, Lou Inglebert, Catherine Jacquet, Aurélia Jaubert, Martin Mc Nulty, Jean-André Orlandi, Julie Safirstein, Jean de Seynes and Romain Taieb.

Teaches Visual Arts for five years at primary school “L’École Aujourd’hui” in Paris.

In 2002, receives the International Painting Prize of the city of Vitry-sur-Seine.

Another key encounter: Marie-Victoire Poliakoff, leading in 2003 to a first exhibition at the Pixi-Marie-Victoire Poliakoff gallery (rue de Seine, Paris).

2000

Correspondances, Carzou Foundation, Manosque, France

Galerie 29, Evian, France

Novembre à Vitry, art gallery of the city of Vitry-sur-Seine, France

2001

Swiss Embassy, Paris, France

Domaine du Tremblay, Le Tremblay-sur-Mauldre, France

2002

Correspondances, Musée Colette, Saint Sauveur en Puisaye, France

École Spéciale d’Architecture, Paris, France

Galerie municipale, Vitry-sur-Seine, France

Galerie Grande Fontaine, Sion, Switzerland

Collection of contemporary art of the city of Vitry-sur-Seine, France

2003

Museo Amadeo De Souza, Amarante, Portugal

Monasterio de San Cugat del Valles, Catalunya, Spain

Contemporary Art Fair of Montrouge, France

2004-2007

Work focusses on the temperature of colour (atmospheric colours evoking the sky and the colours of time). Gradual departure from the traditional canvas, first by rounding up the edges of the frames, then by creating her own shapes-frames: geometric forms first, then organic ones. Colour is pushed out to the edge of the painting. Plays with space, borders and changes of scale. The paintings are verging towards sculpture.

Several collaboration with the journal Architecture à Vivre (Eric and Dominique Justmann).

In 2004, exhibitions at the Parc de la Villette (Paris) during the event Vivre, c’est habiter.

Painting and drawing workshops with socially excluded and elderly people for the charity “Les Petits Frères des Pauvres”.

In 2007, curates her first exhibition L’Eau et les rêves featuring 65 artists at the Kamchatka gallery in Le Marais (Paris). The show runs for two months, with different guest curators and invited artists every week.

2004

Pixi-Marie-Victoire Poliakoff gallery, Paris, France

Galerie de l’Aiguillage, Paris, France

Récidives, École Spéciale d’Architecture, Paris, France

2005

Contemporary art centre of Mourenx, France

Légèreté, Pixi-Marie-Victoire Poliakoff gallery, Paris, France

2006

Pixi-Marie-Victoire Poliakoff gallery, Paris, France

Art Paris, Grand Palais, Paris, France

Galerie Grande Fontaine, Sion, Suisse

Paris-Spetses, Fondation Hellénique, Paris, France

Paris-Spetses, Galerie Victor Sfez, Paris, France

Format Peinture, Maison des Arts et de la culture André Malraux, Créteil, France

À la Trace, Galerie Kamchatka, Paris, France

2007

Galerie du Montparnasse with Benjamin Swaim, Paris, France

Art protects, Galerie Yvon Lambert, Paris, France

Fiac 2007, Grand Palais, Paris, France

Galerie Astrolavos, Athens, Greece

Merci, Pixi-Marie-Victoire Poliakoff gallery, Paris, France

Unfair exhibition, Athens, Greece

2008-2019

The shapes-paintings take over imaginary spaces, slip into images of the real world (historical archives, works of art, maps…), are hung from the walls in minimalist or baroque architectures, and interfere with existing displays in museums or in other artists’ exhibitions. They are projected in impossible projects – ones that haven’t been completed or are just too big to be built.

In 2008, creation of murals in the Aftam shelter for immigrants, working with the residents and the association Unicités.

Invited by Marie-Fabienne Aymon to show with Martin Mc Nulty at the Louis Moret Foundation in Martigny (Switzerland).

In 2008, publication of the monograph Alexandra Roussopoulos by the Louis Moret Foundation, co-published with the Pixi-Marie-Victoire Poliakoff gallery and with financial support by the State of Valais’ council for culture. The book was designed and produced by Maxime Tétard (les Graphiquants) with texts by Elisabeth Lebovici and Brooks Adams.

In 2010, receives the René Liechti Foundation’s Visual Arts prize (Switzerland).

Exhibition in Le Corbusier’s “Cité Radieuse” and at the festival “L’Art dans les Chapelles”.

The shapes are turning into architectures and exploring tri-dimensional space.

In 2011, collaboration with landscape architects Bernard Chapuis and Georges Vafias at the Parc Mosaïc in Lille (France).

From 2010, teaches painting at Prép’art, a school preparing students to art school entry examinations.

Encounter with Yvon Nouzille, the founder of the APDV arts centre, who places art at the heart of the community, in the public spaces of council estates. In 2011, takes part in the exhibition Bonjour organised by APDV.

Artist residencies: invited by Brane Kovic to Slovenia, by Isabel Duperray to Chamalot in the region of Corrèze (France), and by John Mc Hugh to the Achill Heinrich Böll Cottage in Ireland. Each of these trips left a strong mark on the evolution of the work.

Encounter with Julien Bézille, leading to participating in one of the Scrawitch gallery’s first solo exhibitions, with independent curator Catherine Ferbos-Nakov as the exhibition’s guest curator: the first in a series of future collaborations.

Residency in Zhang Jiajie, China, with thirty international artists. First experiements with rice paper that shrouds and filters the colours to the point of making them disappear. Return to the traditional frame and canvas, with a recent series of paintings interrogating pictorial balance through the notions of composition, surface, depth and texture.

The work increasingly reflects the importance of the link to others.

The paintings are reproduced in several catalogues of solo and group exhibitions, and appear in the contemporary section of Le Livre libre (Les cahiers dessinés, 2010). A monograph, Forma fabulis, is edited by Frédéric Pajak in 2011 and published by Éditions Noir sur Blanc, in the collection “Les cahiers dessinés” (production: Lea Lund / texts: Brooks Adams, Elisabeth Lebovici, Natacha Nataf, Emmanuelle Lequeux / interview with Marie-Fabienne Aymon).

2008

Louis Moret Foundation, Martigny, Switzerland

Pixi-Marie-Victoire Poliakoff Gallery, Paris, France

Villa Bernasconi, Grand-Lancy, Suisse

Do I know you? Urban Gallery, Marseille, France

Galerija Artes, Medana, Slovenia

LREI Art Auction, New-York, USA

Charity auction for Aides, Drouot Montaigne, under the patronage of Sophie Calle, Paris, France

L’étrange beauté du monde, invited by Frédéric Pajak and Lea Lund, Villa Bernasconi, Grand-Lancy, Switzerland

Purchase by the State of Valais, Switzerland

2009

Galerie davel 14, Cully, Switzerland

Rencontres n°33, La Vigie, Nîmes, France

Papier Machine, Galerie Kamchatka, Paris, France

Shortlisted for the Mourlot prize, gallery of the École Supérieure des Beaux Arts de Marseille (ESBAM), Marseille, France

Vendanges de Printemps, Chamalot, France

Mauvais Genre, co-curated with Isabel Duperray, Galerie Petit Maroc, St-Nazaire, France

2010

Avenir incertain, utopies multiples, Pixi-Marie-Victoire Poliakoff gallery, Paris, France

Là-haut, invited by par Benjamin Swaim, le Sphinx, Paris, France

Espace Inventé, Espace Rachel Debreuve, Auxerre, France

Transfrontaliers, curated by Philippe Cyroulnik, Hôtel de Ville, Sochaux, France

Dialogue d’Artistes Blanc sur Fond Blanc, Pixi-Marie-Victoire Poliakoff gallery, Paris, France

Pas du jeu, curated by Véronique Ribordy, le Manoir, Martigny, Suisse

Le loft Sévigné, curated by Camille Lambert, Paris, France

2011

Supercalifragilistic, Louis Moret Foundation, Martigny, Switzerland

Dépeindre, 6b, Saint-Denis, France

La nuit remue, Episodique gallery, Paris, France

2012

Les châteaux ambulants, Scrawitch gallery, Paris, France

Pullman hotel, Zhang Jiaje, China

Cent papiers et autres formes migrantes, LAC, curated by Véronique Ribordy, Vevey, Switzerland

2013

Gallery Moos, curated by Gordon Novak, Toronto, Canada

Art Gallery of Swift Current, Saskatchewan, Canada

Home sweet home, curated by Anne Destival et Callisto Mc Nulty, London, England

Yard art Gallery, Shanghai, China

2014

Dépaysages, Scrawitch Gallery, Paris, France

Insurrections, Episodique gallery, Paris, France

Déplacements, National Wetland Muyseum of China, Hangzhou, China

Nissi 2014, Artist Residency, Spetses, Greece

2015

Open door Studio, organized by Pifo Gallery, Beijing, China

Women on paper, Gallery 35, French Institute, Prague, Czech Republic

Parties communes, APDV Art Center, Paris, France

L’Échapée belle, Museum of Art and History, Neuchâtel, Switzerland

Le dépays, Solo exhibition Louis Moret Foundation, Martigny, Switzerland

Art MO, Macao International Art Fair, with Pifo New Art Gallery, Beijing, China

Feel Paris, group exhibition with Cathryn Boch, Adrien Lecuru, Joël Person and Benjamin Swaim, Art Lelege Gallery, Beijing, China

Soon Paris, limited edition art fair, with Scrawitch Editions, Paris, France

2016

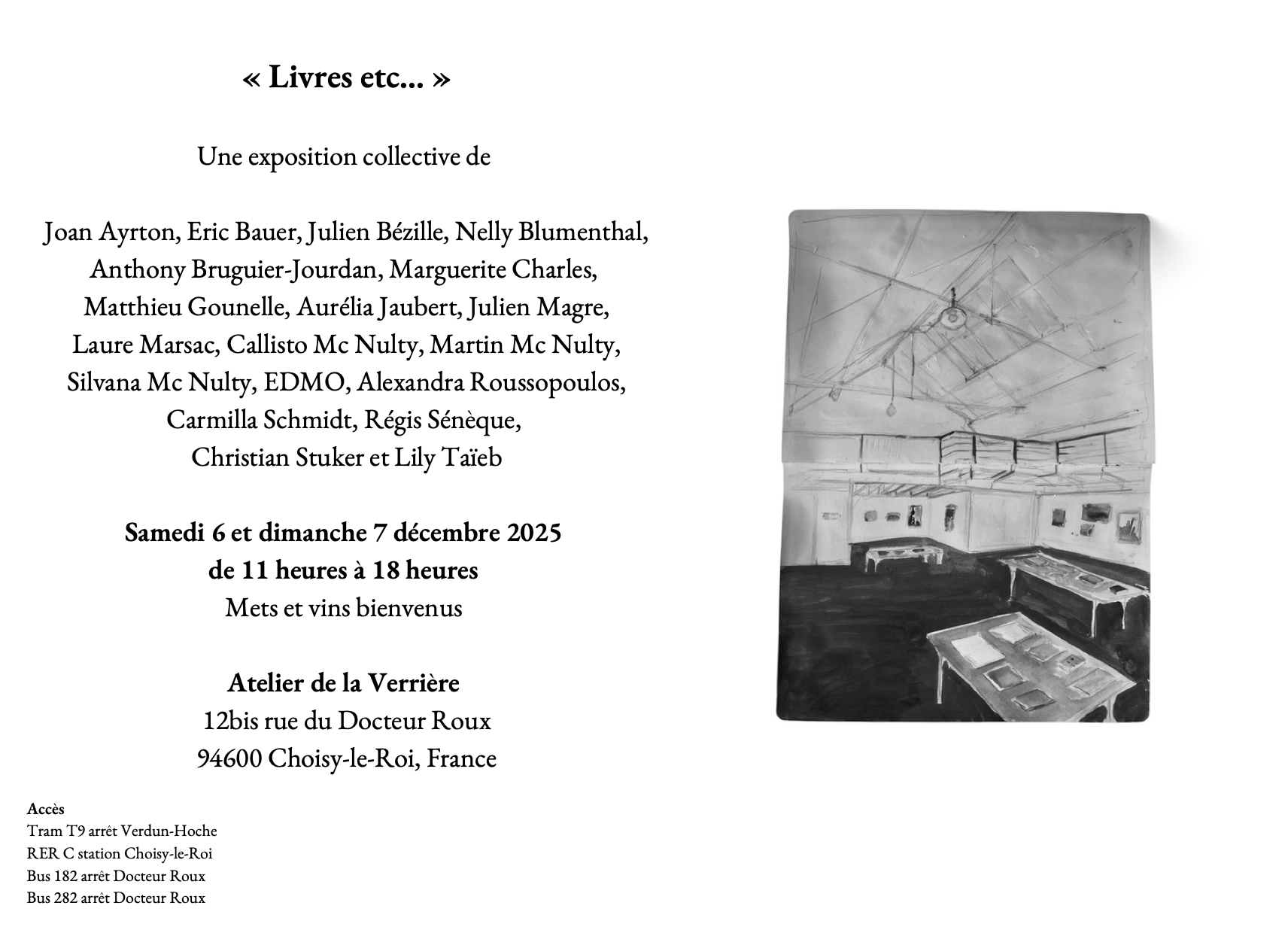

Young Memories, a cycle of Nine exhibitions curated at the Galerie épisodique

Main à main, Pixi-Marie-Victoire Poliakoff Gallery, Paris

Early as snow, invited by Éric Bauer, 33 rue de Grenelle, Paris

Salon Zürcher, Zürcher Gallery, New-York, USA

Grande Fontaine Gallery, Sion, Switzerland

The poetic Community, Xiamen, Chine

Chamalot artist residency, Corrèze

Jean Fournier Gallery, Paris

Nissi 16 artist residency, Spetses, Greece

Salon Zürcher, galerie Zûrcher, New-York, USA

Pifo Gallery, Beijing, China

2017

15 villa Seurat, commissariat d’exposition Joan Ayrton et Alexandra Roussopoulos, Paris, France

Peindre dit-elle, commissariat d’exposition Julie Crenn, Musée des Beaux-Arts de Dole, France

Résidence d’artiste Les ateliers sauvages, invitée par Wassyla Tamzali, Algiers, Algeria

Annual abstract art group show, Pifo Gallery, Pékin, Chine

Grand trouble, La Halle Saint Pierre, Paris, France

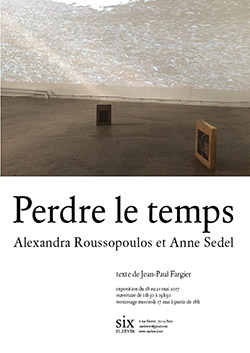

Perdre le temps, avec Anne Sedel, Galerie Six Elzevir, Paris, France

Météorites, entre ciel et terre, Museum d'histoire naturelle, Paris, France

Partir avec les murs, Fondations Louis Moret, Martigny, Switzerland

2018

Solo shows

All the world’s a stage, with Martin Mc Nulty, Galerie Pixi-Marie-Victoire Poliakoff, Paris, France

Venue revenue, Institut Français, Algiers, Algeria

Transient, Gare du Nord’s Eurostar business Lounge, curated by The Hospital Club and the Baldwin Gallery, Paris

Un mur, un tableau curated by Miquel Mont, École Nationale Supérieure de Paris-Belleville, Paris, France

Group shows

La quatrième, davel 14, Cully, Switzerland

L’Entre-Deux curated by Jonathan Taieb and Gaya Goldcymer, Galerie Episodique, Paris

Bibelot curated by Callisto Mc Nulty, Wendy Gallery, Paris

Women on Paper, curated by Nadine Gandy, Espace de l’Art Concret, Mouans-Sartoux, France

Tua Hua Tan 2nd International Artist Retreat and Residency, Modern Art Museum, Heifei, China

Supreme buddhism and art, curated by Wang Chunchen, Putian Museum, China

Five ladies, Kibela Gallery, Maribor and Galerija Antikvitete Novak, Ljubljana, Slovenia

Glass cloud Gallery, London, England

Dessin politique, dessin poétique curated by Frédéric Pajak, Musée Jenisch, Switzerland

Residencies

Les ateliers sauvages, invited by Wassyla Tamzali, Algiers, Algeria

Nissi 18, artist residency, Spetses, Greece

Tua Hua Tan 2nd International Artist Retreat and Residency, China

Books

Dessin politique, dessin poétique, Editions les Cahiers dessinés

2019

Solo shows

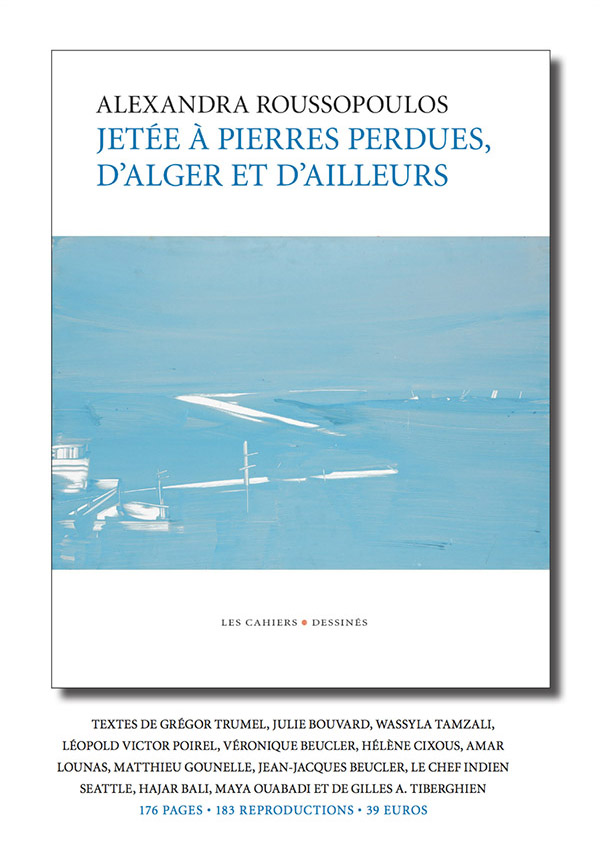

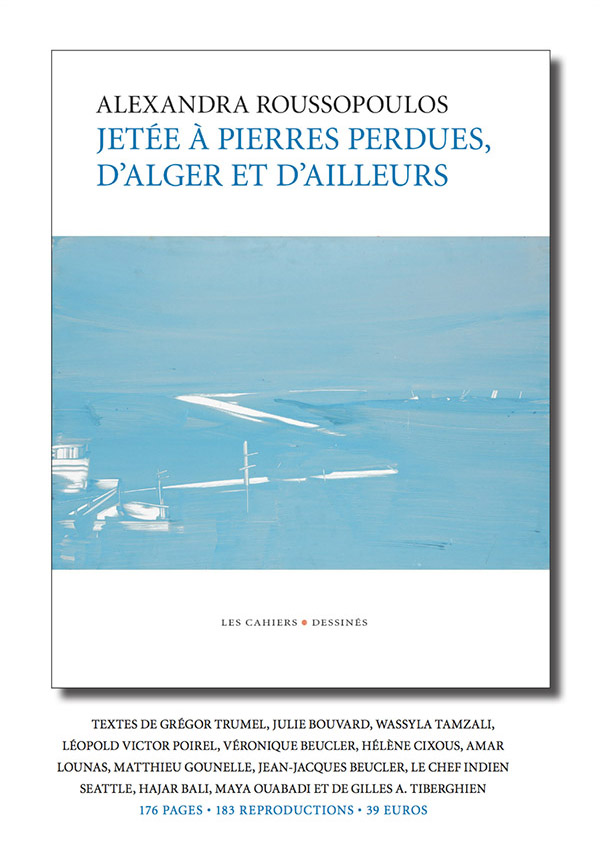

Jetée à pierres perdues, d’Alger et d’ailleurs, galerie Stéphane Mortier, Paris, France

Transient, Gare du Nord’s Eurostar business Lounge, curated by The Hospital Club and the Baldwin Gallery, Paris, France

Group shows

Man on the moon - 50 years after, curated by Alexandros Maganiotis and text by the art historian, Yannis Bolis, The Project gallery, Athens, Greece

Novembre à Vitry / 50 ans 1969-2019, art gallery of the city of Vitry-sur-Seine, France

Galeristes 2019 - 4e édition, Carreau du temple, Paris, France

Apollo XI - la Lune, Mars- Météorites, Lucien Paris, Drouot, Paris, France

Women imprinted, h club London gallery, London, England

Draw art fair- London, Saatchi gallery, London, England

Hors les mur[s][s]ur les murs, Stéphane Mortier gallery, Paris, France

Fête du court métrage 2019, atelier W, Pantin, France

Les Ateliers 1, 2, 3... invited by Wassyla Tamzali, Algiers, Algeria

[quotidien d’atelier], EP7, Stéphane Mortier gallery, Paris, France

formes + couleur curated by Marion Delage de Luget, Chamalot-Paris, France

J'y pense longuement... Mais à qui va ma pensée ? Placido gallery, Paris, France

Residencies

Epitopou, artist residency, invited by Eva Bony-Tourtoglou, Andros, Greece

Books

Jetée à pierres perdues, d’Alger et d’ailleurs - Editions les Cahiers dessinés (2019)

Film

Delphine et Carole, insoumuses, directed by Callisto Mc Nulty, written with Alexandra Roussopoulos and Géronimo Roussopoulos (Arte), selected at the 49th Berlinale Forum (2019)

(SFCC Prix Télévision du meilleur documentaire, Prix du Groupement National des Cinémas de Recherche, Grand Prix de Genève, Prix du public FIFF)

2020

Solo shows

Behind the horizon, Nitra Gallery, Athens, Greece

Showroom des Ateliers Pinton, Paris, France

Venue revenue, French Institute of Algiers, Algeria

Group shows

Chroma, Des matières et des couleurs, with Sophie Panourgias, Atelier des Sablons, Paris, France

Les Authentiques, Galerie Pierre Alain Challier, Paris, France

The island within, Adamantia Art Space, Andros, Greece

Space Média 2020, de Fred Forest, galerie Stéphane Mortier, Paris, France

H club, London, England

Drawershow, davel 14, Cully, Switzerland

Logical freedom, EPOCH Art Museum, Wenzhou, represented by with the Pifo Gallery, Beijing, China

Murs murs murs, galerie Stéphane Mortier, Paris, France

Films

Les vases communicants, co-directed with Olivia Lefebvre and Lola Levent, voice Lou LRC (03:15)

Faut-il se souvenir de la nuit? film co-directed with Albane Gayet, 33rd edition of Instants vidéo, Friche la belle de mai in Marseille (05:49)

Here and There, co-directed with Aurélia Jaubert (18:49)

Books and editions

Les Authentiques/Les Pionnières II- photographs: Catherine Panchout, texts: Yves Michaud, Éditions Flammarion

Loin la mer, Éditions Naima, digital art publisher, poetry: Matthieu Gounelle, paintings: Alexandra Roussopoulos

Publication Apdv, a crossing of the HLM 4001 Porte de Vincennes group 2009-2019

Venue Revenue, Éditions Motifs

Plaiso and Kinisi carpet edition, Maison Pinton

Chroma, a series of bags inspired by paintings, with Sophie Panourgias

2021

Solo shows

Natures vivantes, galerie oblique, Martigny, Switzerland

Group shows

AD Matières d’art,represented by Pinton, Palais d’Iena, Paris, France

On the walls, galerie Stéphane Mortier, Paris, France

Group show, Nitra Gallery, Thessaloniki, Greece

Art Athina, represented by Nitra Gallery, Greece

1 commode, 2 vases, 5 machines à laver, 1 tapis, 1 robe, 36 téléphones, 1 tableau, with Anne Sedel and Roger Landault, villa d’Alsace, Paris, France

2nd edition of Chana Orloff and the Villa Seurat, organised by Les Ateliers-musée Chana Orloff as part of the Cultural Summer and the European Heritage Days, Paris, France

KI-NIMATA,curated by Katerina Nikolaou with the support of the Bouboulina Museum, Spetses Island, Greece

Dialogues, galerie Épisodique, Paris, France

My pleasure ! Donations, etc. 2000-2020, Musée d’art du Valais, Sion, Switzerland

Books

Natures vivantesco-edited by FOVAHM (Fondation valaisanne en faveur des personnes handicapées mentales), galerie Oblique et davel 14, graphics by Christian Stuker

2022

Solo shows

Art and Nature, Ecclesiastical Museum of Spetses with the support of The Community Trust Spetses and the Anargyrios and Korialenios School, Spetses Island, Greece

Group shows

The Revival of the Stones , curated by Stella Christofi, Troupakis-Mourtizinos fortified complex, Kardamili, Greece

Maison Bruneau, invited by the association R.A.S, Paris, France

Back to Athens, invited by Efi Michalarou, Palace Isaiah, Athens, Greece

Je marche mieux quand ma main serre la tienne, with Joan Ayrton, Jardins du Trocadéro, Paris, France

Ceramic Art Painting and Sculpture, Mon Coin Studio, Athens, Greece

Bienvenue Art Fair, invited by Marie-Victoire Poliakoff, Hotel La Louisiane, Paris, France

Residencies

Art and Nature, artist residency and children's workshops with the support of The Community Trust Spetses and the Anargyrios and Korialenios School of Spetses, Greece

Books

Plaidoyer pour la beauté, L’Amour N°3, by Frédéric Pajak

The Revival of the Stones, by Stella Christofi

Habiter la couleur, M le magazine du Monde, text by Aude Goullioud, photos by Paul Lehr

2023

Solo shows

Festival du Dessin, invited by Frédéric Pajak, Arles, France

Waterscapes, Gandy Gallery, Bratislava, Slovakia

Tumultes, Luma, Arles, France

Fenêtre sur Hodler, invited by Véronique Ribordy, Geneva, Switzerland

Prologue, with Laure Tiberghien, Moments artistiques, Paris, France

2023

Group shows

Art Athina, invited by Nitra Gallery, Athens, Greece

Faire corps, a proposal by Régis Sénèque, Marguerite Milin gallery, Paris, France

Projects

La vie des choses organised by the association Orange Rouge with a SEGPA class at the République secondary school in Bobigny, France

Artistic direction of the Arles Festival educational project, Les enfants d’Arles exposent, Espace Van Gogh, Festival du Dessin, Arles, France

Curator of the exhibition Dessin du temps présent at the Espace van Gogh, Festival du Dessin, Arles, France

Residencies

Writing residency, Fondation Les Treilles, created by Anne Gruner Schlumberger, Haut Var, France

2024

Solo shows

V-ZUG studio, Paris, France

Group shows

Sur l'envers, Poush, curated by Andréanne Beguin and Corinne Digard, Aubervilliers, France

Projects

Artistic direction of the educational project Les enfants d'Arles exposent, Espace Van Gogh, Festival du Dessin, Arles, France

Curator of Dessinatrices d'Aujourd'hui, Espace Van Gogh, Festival du Dessin, Arles, France

Residencies

Artist residency, Odradek, Brussels, Belgium

Artist residency, Fondation Casa Atelier Bedigliora, Ticino, Switzerland